資格試験 コンクリート診断士の勉強方法と記述の解答作成

資格試験の勉強については色々記事にしましたが、今回はコンクリート診断士試験について掘り下げていきます。勉強方法の他、記述の解答作成の流れ、考察も具体的に書いていきます。

その上で現時点でのおすすめの参考書も記載しています。

4択問題について

基本的には別途ブログ記事の内容の通りで、過去問ベースの勉強を推奨します。

近年は合格するために4択で6.5~7割程度の正解率が必要になっています。年度毎の相対評価のため、2023年度は40問中25問正解で合格した人もいたような…。

逆を言えば3割以上間違っても合格できます。参考書、専門書に記載の無いような深い内容の問題も出題され、合格者でも8割以上正解している人はほぼいないと思います。

コンクリート診断士、主任技士ともに試験時間は3時間ですが、4択問題は主任技士25問に対し診断士は40問。記述問題を解く時間も考えると余裕がありません。

考えても分からない深い内容の問題に時間を使ってしまい、記述問題を解く時間が無くなる、というのが一番まずいため、そういった問題は一旦飛ばして記述問題解答後に再挑戦する方が良いです。

またまた逆を言えばですが、合格者の多くが4択正答率7割以下で1、2点を争っています。深い内容の問題の対策は正直難しく効率も悪いため、過去問の反復で解ける問題をいかに落とさないかの方が重要になります。

記述問題について(例 2023年建築)

記述解答作成の方向性

自分がコンクリート診断士を受験する際、すでに経験していたのは1級、2級の土木、建築施工管理技士の経験記述でした。

それらは出題テーマがある程度決まっており、テーマ毎に記述文章を事前に作りこみ、本番は出題されたテーマに合わせて準備しておいた文章を書くことで合格できました。1級建築施工管理技士のみ複合したテーマが出題されることもありますが、それも準備した文章の組み合わせで対応可能です。

コンクリート診断士の記述も施工管理技士試験にならい、事前に劣化原因毎に文章を作成しようとしましたが、出題年によって同じ劣化でも現場条件、原因が異なり、複合した劣化も増えているため対応しきれず、事前に作りこみすぎるのは逆効果だと感じました。

そこで事前にある程度細かく文章を作って、それらを出題内容に合わせて組み合わせることにしました。

カードゲームに例えると、劣化原因、調査方法などの項目ごとにベースとなる文章を作りこみ、それらを手札として状況に応じて使い分けるイメージです。

記述問題は問1~3まであり、自分が合格した2023年度の建築(アルカリシリカ反応)を例に出しながら、各問ごとに自分が行った解答作成の流れ、考察なども具体的に記載していきます。

問1

与えられた文章、資料から変状原因を推定し、その理由を述べる問いで、言葉通り与えられた文章、資料内に解答する材料が全てあるため、それらを言語化して解答を作成する作業となります。

逆に言えば変状原因の推定に必要な資料のみ与えられているとも言えるため、与えられた資料には必ず意味があると思うぐらいでちょうど良いです。

そこからは複合劣化の可能性も残しつつ、与えられた文章、資料から試験用紙の余白も使い解答のベースを作っていきます。

また、この問いでは変状原因の他、変状の進行度の大小関係を考察、その理由も問われています。単純に変状原因を答えるだけでない問いも増えており、こうした問いにはその場で臨機応変に対応する必要があります。

参考書の解説、4択問題の文章、記述文章の解答例などを活用し、変状ごとに外観に現れる特徴、調査結果の数値、原因となるコンクリート材料などを箇条書きで作成しておき、与えられた資料から使えるものを選択し、必要に応じて組み合わせ、アレンジしていきましょう。

特に複合劣化の場合は、組み合わせ、アレンジの作業がより重要になります。

変状の原因

- アルカリシリカ反応

亀甲状と主筋方向のひび割れがある時点でアルカリシリカ反応による劣化と推定し、さらに雨の当たる外側の柱面のひび割れ幅が大きいことで確信します。

立地、塩化物イオン量、中性化深さの分布などから複合劣化の可能性は低いと考え、このままアルカリシリカ反応単独での変状と推定して進めていきます。

今回は当てはまりませんが、参考書では塩害の根拠として塩化物イオン量1.2kg/㎥以上と記載されることが多く、これには諸説あるため注意。

参考 一般社団法人コンクリートメンテナンス協会 技術資料 (1)塩害とは

変状の原因を推定した理由

- 亀甲状および主筋方向のひび割れが発生している(アルカリシリカ反応による代表的なひび割れ)

- ひび割れ部分に白色の析出物が見られる(アルカリシリカゲルの可能性)

- 当建築物の建築年は1983年で、アルカリシリカ反応の抑制対策が規定された1986年以前に建築されている(アルカリシリカ反応が変状原因になる場合はほぼ1986年より前で出題される)

- コンクリート使用材料の粗骨材に安山岩が使われている(安山岩は反応性鉱物の一種)

白色の析出物については、問題用紙の写真の画質も粗く、言われるとそう見えなくもないといった感じで、正直なところ確認できていませんでした。

逆に言えば言った者勝ちな側面もあり、正確な推定より推定に対しどのような提案をするかの方が大事だと思っていたため、自分は問2の解答の選択肢を増やすため記載しました。結果合格していますが、不安な人は記載しない方が良いと思います。

安山岩についても、反応性鉱物を挙げろといきなり言われても安山岩とは出てきませんが、わざとらしく粗骨材の種類が記載されていることから逆算して思い出しました。

上記析出物もそうですが、あらかじめ解答全体を大まかにデザインし、そこから逆算して解答を作っていくという手法も自分は割と使います。これは賛否分かれると思いますが…。

変状の進行度合い

- 柱面A=梁>柱面B>壁

主に雨掛かりの大きさ、ひび割れ幅から判断しています。

変状の進行度合いを推定した理由

- 雨掛かりが多い位置ほど変状が進行している(アルカリシリカ反応には水が必要)

- 壁のみコンクリートの出荷工場が違い、壁以外のコンクリートの細骨材には海砂が使われている(海砂に含まれる塩化ナトリウムがアルカリシリカ反応の原因となる)

凍結防止剤→塩化ナトリウムは理解していましたが、海砂→塩化ナトリウムはすぐに理解できず、わざとらしく出荷工場、細骨材を変えていることからの逆算でした。ただ、文字数の関係や雨掛かりの量だけで十分な根拠になると考え、自分は解答に記載しませんでした。

解答作成

上記解答ベースから全体の文字数も考慮し、それぞれの項目や()内の補足を取捨選択して解答を作成して、[問1] 〇〇の原因(理由)は□□であると推定する。推定理由は以下△点である。①~。②~。といったように自分は番号を振り記載しました。

問2

4択問題の調査手法の分野の文章も活用し、問1と同じように変状ごとに調査方法とその目的を箇条書きで多めに作成しておき、そこから問1の推定に対して使えるものを選択しましょう。

今回問われているのはひび割れの原因を特定するための調査、対策を検討するための調査についてそれぞれ1つずつで、表にある調査項目以外で優先度の高いものを挙げ、その目的と方法も説明するという指定もあります。

ひび割れの原因を特定するための調査

- コンクリートからコアを採取し、促進膨張試験を行い残存膨張量を測定する。

- コンクリートからコアを採取し、偏光顕微鏡観察を行い反応性鉱物の種類を調査する。

- コンクリートからコアを採取し、酢酸ウラニル蛍光法を行い白色の析出物がアルカリシリカゲルであるかを確認する。

- コンクリートからコアを採取し骨材を取り出し、化学法(モルタルバー法)を行い骨材の反応性の有無を確認する。

- アルカリシリカ反応により劣化したコンクリートから採取したコアは、健全部から採取した同一圧縮強度を有するコアに比べて静弾性係数が著しく低下するため、コンクリートの健全部、変状部からそれぞれコアを採取し、圧縮強度と静弾性係数を測定する。

※調査目的、文字数によってはコアを採取し→ソフトコアリング工法により直径25mmの小径コアを採取し、に変更する。自分が確認した限りソフトコアリング工法で圧縮強度、塩化物イオン、中性化深さの測定は可能ですが、静弾性係数、アルカリシリカ反応などの調査の可否は不明のため要注意。

上記は自分が用意していたアルカリシリカ反応を特定するための調査方法と目的で、ここから1つ使います。1つしか使えないのは正直想定外で、文字数を稼ぐために最初は静弾性係数の測定を記載しました。

しかし、表にある調査項目以外という補足を見落としており、静弾性係数は測定していませんが圧縮強度は測定済みで、微妙でしたが指定条件を守っていないと判断されると一発不合格になりかねないため、酢酸ウラニル蛍光法に書き直しました。

これにより解答を書き終えたのは試験時間ギリギリで、問3あたりは殴り書きになってしまいました笑。

対策を検討するための調査

- 自然電位法により鉄筋の腐食範囲を確認する。

塩化物イオン量、中性化深さの分布は既に資料にあり、分布からは壁の中性化深さがやや大きいと感じるぐらいで、数字上は調査個所の塩害、中性化による鉄筋腐食はほぼ無いと推定できます。

しかし、補修方法は表面塗布、断面修復になるとあらかじめ推定しており、その2つを判断するためには調査済み箇所以外にも、ひび割れから他劣化因子が侵入していた場合の鉄筋の状態の確認が必要であると考え、塩害、中性化特定のためにあらかじめ用意していた文章を書きました。

合格はしましたが、この文章が適切だったかは正直分かりません。

解答作成

[問2] 調査は以下2点を行う。①ひび割れの原因を特定するため~。②対策を検討するため~。といったように、上記で挙げた調査方法2つを記載しました。

この問2の調査方法について、今回は目的と手法を記載するという指定がありましたが、指定がない場合でも具体的な調査方法名は記載すべきだと思っています。

参考書によってはひたすら調査目的だけを大量に挙げる例文も見受けられますが、コンクリート診断士試験に限らず建設業の資格試験全般でより具体的、より実践的な解答が求められていると自分は感じるためです。

問3

問1、問2を踏まえた上での補修方法の立案ですが、この問3については事前にある程度解答を想定することができます。

コンクリート診断士という試験の特性上、受験者の知識量を推し量る必要があり、残りの耐用年数を考慮して何もしない、補修不可能なため一度解体し新設、といった段階の劣化がテーマになることはほとんどありません。

大抵は有筋構造物で断面修復が必要な著しい劣化、表面塗布で済む軽微な劣化の2種類になり、それぞれ断面修復と表面塗布となることがほどんどです。

今回は劣化の進行の著しいもの、軽微なものそれぞれに対し、優先度の高い対策案を理由とともに1つずつ挙げるという問いで、想定通り断面修復と表面塗布の文章が使えます。

補修方法ごとに具体的な内容、使用材料を箇条書きで作成しておき、変状の進行に応じて使えるものを選択し、足し引きして記載しましょう。下記で説明しますが、足し引きのために予備文章を特に多めに用意しておきます。

劣化の進行度合いが著しい箇所への対策

- (マクロセル腐食防止を考慮して)主筋の裏側までコンクリートをはつり取り、鉄筋の防錆処理を行う。その後(鉄筋の強度低下が明らかな場合は添え筋を配置した上で、)○○を含有するポリマーセメントモルタルを使用して断面修復を行う。(さらに表面には同材料を含有する表面含侵材を塗布することで、□□の侵入を遮断し、鉄筋腐食を抑制する。)

上記は断面修復用に用意していた文章です。

問3の解答を記入する段階では序盤の文章修正ができないため、全体の文章量を整えるためには問3で調整する必要があります。そのため必要に応じて調整できるよう()書きの予備文章を多めに用意し、残りの文字数、全体のバランスを見ながらその場で入れるか判断します。

今回は問2の文章が想定より短くなったため、()内の文章はマクロセル~以外全て使ったと思います。

問1でも使っていましたが、このように余分目に文章を用意しておき、足し引き調整する手法はコンクリート主任技士の記述でも活用できるためおすすめです。

また、今回は必要ありませんが、疲労劣化ならさらに鋼繊維補強コンクリートによる上面増厚工法を施工し、さらにその上に防水層を設置することで水の浸入を遮断する、と加えるなど変状によってはアレンジも必要で、事前にしっかり用意しておきましょう。

劣化の進行度合いが軽微な箇所への対策

- ○○を含有する表面含侵材を塗布することで□□の侵入を遮断し、鉄筋腐食を抑制する。

こちらも表面塗布用に用意していた文章です。

解答作成

上記の用意していた文章をベースに、変状原因に合わせて○○、□□に文字を入れて、足し引きしつつ解答を作成していきます。

今回はアルカリシリカ反応が原因のため、○○には亜硝酸リチウムを入れます。含有材料は変状原因毎にあらかじめ決めていますが、自分は変状原因が塩害、中性化でも亜硝酸リチウムを入れる予定でした。

参考書ではリチウム=アルカリシリカの非膨張化ですが、亜硝酸リチウムの亜硝酸イオンには鉄筋表面の不動態被膜再生の効果があり、塩害、中性化による変状の補修材料としても適しています。

参考 一般社団法人コンクリートメンテナンス協会 技術資料 (1)亜硝酸リチウムとは

□□には今後の塩害、中性化、アルカリシリカ反応対策のため、塩化物イオン、二酸化炭素、水を入れます。それに合わせて、鉄筋腐食を抑制する→鉄筋腐食を抑制しつつアルカリシリカゲルを非膨張化する、とアレンジしました。

これが対策案の選定理由になり、断面修復と表面塗布の両方でそのまま記載するとしつこい感じがして、表面塗布の対策記載時は断面修復時と同様の理由により~としました。

そうして作成した解答を、[問3] 対策として以下2点を行う。①劣化の進行の著しい箇所には~。②劣化の進行が軽微な箇所には~。上記対策により本建物は今後○○年間を安全に供用できると考える。といったように記載しました。

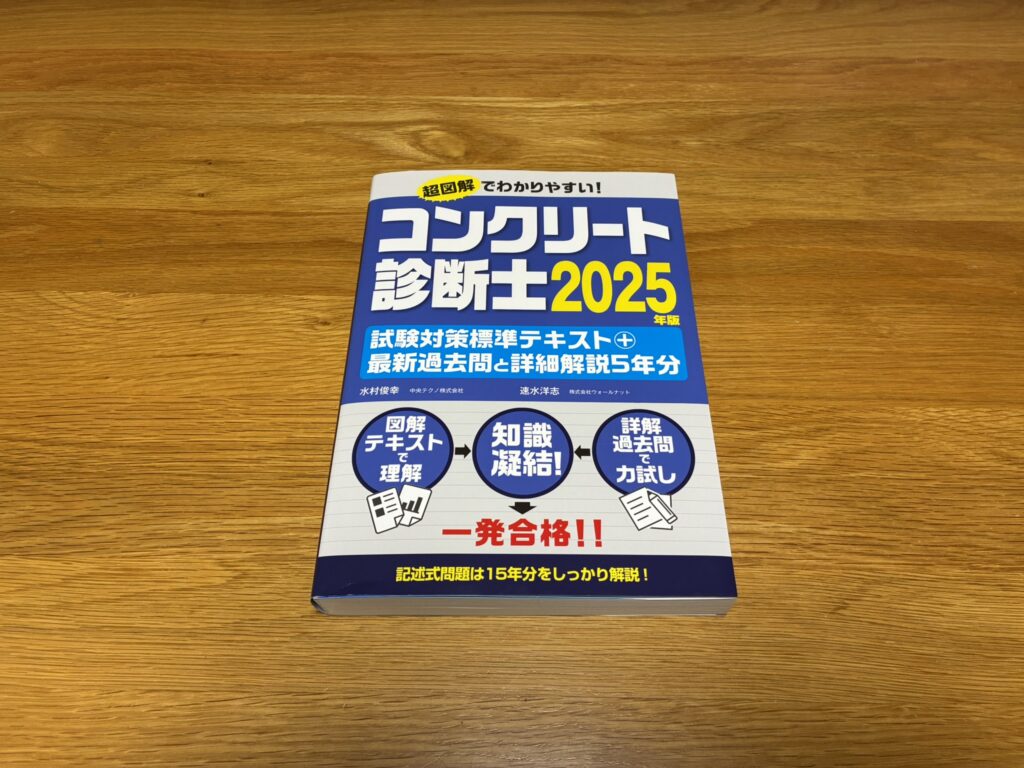

もし自分が今から参考書を買うなら?

記載した内容を踏まえ、もし自分が今年からコンクリート診断士受験に挑戦するとなった場合、どの参考書を買うか、書店で実際に目を通した上で記載します。

※コンクリート診断士、主任技士試験の参考書全般に言えますが、ある程度の誤字、脱字がある場合がほとんどで、そこには要注意です。

コンクリート診断士試験対策標準テキスト+最新過去問と詳細解説5年分 2025年版 秀和システム

要点が分かりやすくまとまっており、何より特筆すべきは記述問題の文章作成方法の解説です。自分の作成方法とも近く、基本的な考えから構成まで分かりやすく詳細に記載されています。

2025年度用の参考書はほとんど目を通しましたが、記述問題についてここまで詳細に解説している参考書は他に無く、それだけで買う価値はあります。

文章作成例は問1、問2の構成になっており、近年は問1~3が主流ですが考え方は同じです。解答例は2010年度~ですが、参考にできる部分は多いです。

ただし、4択の過去問については各章の解説後に少しと通しで直近5年分。解答の解説はあるため4択勉強法の記事で記載した直列の勉強には使えますが、同じ分野を集中的に勉強する並列の勉強には使えません。

コンクリート診断士 2025年版 建築資料研究社

こちらの2023年度版は自分も使用していました。4択の過去問は分野毎に分けられており、問題ごとに解答、解説の記載があるため並列の勉強に使えます。

ただし、2001~2020年の20年間から753問厳選とのことですが、実際は省かれた問題や2021年~の問題も重要で、解答の解説が不十分と感じる部分もあります。

秀和システムの方は通しで直近5年分あり、この2冊で大部分を網羅できるとも言えますが。

シノダレジェメは要点はまとまっていますが、記載の無い内容も平気で出題されるため過信は禁物。

記述問題について、問題内容、解答例はこれまで全ての分の記載がありますが、解答例は部分的に参考にできる箇所はあるものの、抽象的な表現も多く全体的にはいまいちです。

その他

上記2冊でお互いの短所を補い、ある程度の効率で勉強できると思いますが、その他にも中古で過去の参考書を買うのがおすすめです。その際は他出版社で出版年度、解説内容の違うものが良いです。

eラーニングの講習を受ける際に手に入るコンクリート診断技術の本については、試験合格という目的に限って言えば、情報が多すぎるため積極的に使う必要はないと思っています。

どちらかというと資格取得後に使う本だと思っているため、参考書を読んでも分からない内容を調べる程度に使いましょう。

まとめ

記述問題について、参考書、他サイトなどでは解答例が記載されているだけのものが多かったため、自分は主に解答を作るまでの流れを出来るだけ具体的に記載してみました。

自分の方法はあくまで一例で、人によって考え方、適した勉強法も違うと思いますが、どこか一部分でも参考になれば幸いです。

ちなみに自分は合格後、参考書などは全て後輩にあげてしまい手元に1つもなかったため、今回ブログ記事作成にあたり、問題確認も兼ねて秀和システムの参考書を新品で買いました笑。

長くなってしまったため、採点方法などの試験自体の考察については別途記事にする予定です。