資格試験 コンクリート主任技士の勉強方法と記述(小論文)の解答作成

以前のコンクリート診断士に続き、コンクリート主任技士試験についても掘り下げていきます。診断士と合わせて受験検討している人もいると思うため、参考になればと思います。

4択問題について

基本的には別途ブログ記事の内容の通りで、過去問ベースの勉強を推奨します。

近年は合格するために4択で7~8割程度の正解率が必要になると思います。診断士以上に情報が少ないため定かではありませんが、少なくとも8割以上正解して不合格になった人は自分を含め周りにはいません。

試験時間は診断士と同じく3時間ですが、4択問題数は診断士の40問に対し25問となっており、比較的余裕はあると思います。自分は4択を1時間程度で解き、残り2時間を記述に使いましたが、そのぐらいの配分でちょうど良い気がします。

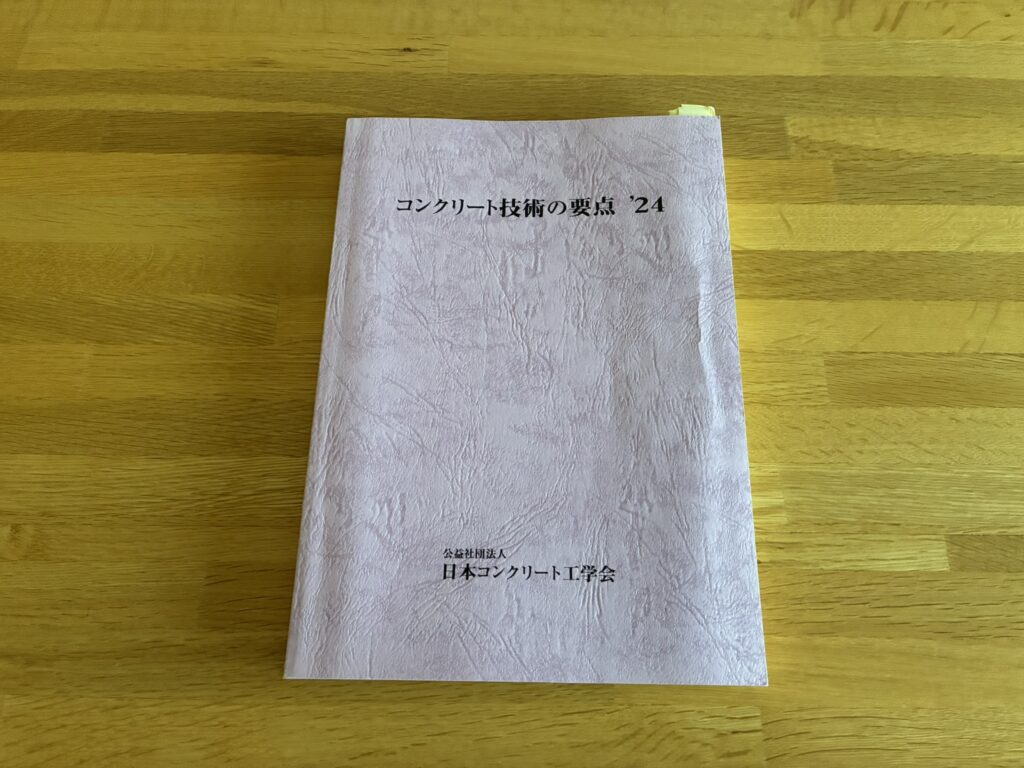

使う教材については市販の参考書の他、コンクリート技術の要点を推奨します。

こちらは試験を運営している日本コンクリート工学会が出版している書籍で、この手の書籍は試験勉強においては役に立たないことが多いのですが、この書籍に限っては試験勉強にも活用できる内容になっています。

自分は昨年の受験願書に同封されていた書類から、オンライン講習とセットで申し込みましたが、現在確認すると日本コンクリート工学会のHPから単品で購入できるようです。

過去問を解いている中での辞書変わりになる他、章末問題などもあり時間があれば全て目を通すのもおすすめです。要点には下線も引いてあり、実際2024年度の試験でも下線の内容がいくつか出題されています。

価格はそれなりにしますが、合格後も実務での知識の確認などに使えますし、費用対効果は高いと思います。

記述(小論文)問題について(例 2024年Ⅱ)

記述解答作成の方向性

近年の出題内容に対しては、

- コンクリートに関わる環境負荷の低減

- コンクリート構造物の耐久性向上

- コンクリート構造物の現場施工における生産性向上

の3テーマについて、

- 技術的知識について(400文字程度)

- 業務との関係(400文字程度)

- 今後の展望(200文字程度)

の3項目であらかじめ記述文章を作りこんでおくことで、ある程度対応できると思います。

2024年度の試験を例に挙げると、Ⅰ)気候変動に対応したコンクリートの品質確保について、Ⅱ)コンクリート分野を魅力的にするための技術的な方策について、のどちらかを選択して解答でしたが、

- 気候変動に対応したコンクリートの品質確保について→コンクリートに関わる環境負荷の低減

- コンクリート分野を魅力的にするための技術的な方策について→コンクリート構造物の現場施工における生産性向上

の文章をベースにアレンジすることで対応可能でした。

ただし、あくまで内容、文字数ともにアレンジは必要となり、そのためにベースとなる文章は当日の問いに合わせて足し引きしやすいよう、文字数を多めにして作っておくのが良いです。

ここでは自分が合格した2024年のⅡ)を例に出しながら、各問ごとに自分が行った解答作成の流れ、考察なども具体的に記載していきます。

まず自分がⅡ)を選んだ理由ですが、環境負荷低減についてはCO2、産業廃棄物の削減、再利用といった観点で文章を作りこんでおり、Ⅰ)の問いに目を通した際に気象変動と品質確保の2つが直感的に結びつきませんでした。

実際に解くとなったら環境負荷低減と耐久性向上の文章をアレンジし、温暖化による気温上昇を踏まえた暑中コンクリートの品質管理といった視点からでしょうか。

Ⅱ)の魅力低下=若者の建設業離れで、その原因となっている生産性の低さについては生産性向上の文章ですでに用意していましたし、何より自分自身が離職率が異常に高いブラック企業に所属していた経験がありました笑。

自分がブラック企業に所属して見た実情、実体験を書くことで、ゼネコン、大手コンサルなどの川上側の受験者達に対し優位に立てるのでは、と感じたため迷わずⅡ)を選択しました。

コンクリート主任技士試験は上位13%前後を合格とする相対評価の試験で、他受験者との競争になるためこういった視点も大事だと思っています。

自分が事前に用意した、現場施工における生産性向上の文章

合格者の解答や参考書の文章を利用しつつ、自分が経験した内容も交えて作成しています。後ろの()は出題内容に合わせて足し引きするための予備文章です。

また、特定を避けるため一部文章は伏字にしています。

技術的知識

(1)コンクリート(以下「Co」と略称)構造物の現場施工においては、現地にて組立、施工を行う現場合わせの生産体制や、ICT技術の導入の遅れ、少子化や若者の建設業離れ等に伴う技術者不足、労働力への依存度が高い労働集約型の生産体制が生産性向上の課題となっている。これらの課題の解決策として、Co構造物のプレハブ化やプレキャスト化による現場作業の省人化、省力化や、ICT技術の活用による資本集約型の生産体制への転換が挙げられる。具体的には、鉄筋のプレハブ化、プレキャスト埋設型枠の使用、現場打ち擁壁、水路のプレキャスト化による鉄筋、型枠工の省力化や、鉄筋構造物での高流動Coの使用による充填作業の効率化の他、生コン情報の電子化や画像解析、AIを活用した品質管理等が挙げられる。また、建設現場での作業は身体的負担も大きく、パワーアシストスーツによる現場作業の効率化も挙げられる。

(ドローンを活用した3次元測量、3次元設計データによるICT建設機械を自動制御した施工の実施、検査書類の省力化、ペーパーレス化等も挙げられる。)

業務との関係

(2)私は建設会社の施工管理技士として■■工事に従事しており、幅■m、高さ■m、延長■mの現場打ち函渠を上下2分割のBOXカルバートでプレキャスト化して施工した。これにより足場設置、高所での鉄筋、型枠組立作業、Co打設や養生、型枠脱型作業等現場打ちで発生する作業を無くし、当初■カ月を予定していた施工期間を■カ月半程度まで短縮することが出来た。また、継手については高い強度と伸びを有する高弾性シーリング材を使用することで、水密性、耐久性、耐震性を確保することが出来た。この事例により役所担当者にもプレキャスト化による生産性向上を理解頂き、次年度発注の継続工事はプレキャスト製品での発注となった。

(事前に工場で各種検査を行い承認願、試験成績書を作成することで、現場での品質管理、検査、書類作成の手間も大幅に削減することができた。)

今後の展望

(3)プレキャスト製品は規格が標準化されておらず、製作費や運搬費にコストを要するため、現場打Coより不経済となる場合が多い。また、検討から設計、製造までに時間を要するため、工事発注後の動き出しでは工期に間に合わず現場打Coとする場合も多い。したがって、JIS規格のような統一的な規格の設定や、製品の安定供給によるコスト削減、工事発注前からのプレキャスト化検討を図っていくことが重要と考える。

(土木構造物のCo打設はスランプ8cm以下を標準とするケースが多く、複雑な鉄筋構造物では充填作業が非効率となるため、流動性を高めたCoを積極的に採用していくことが重要である。)

実際の試験での解答作成の流れ

上記文章をベースに、出題内容に合わせてアレンジして解答を作成します。ここでは自分が選択したⅡ)のテーマについて、実際に解答を作成した流れを記載していきます。

(1) あなたが選択したテーマにおける内容を示す具体的な表題(1~2行)

これは選んだテーマである、Ⅱ)コンクリート分野を魅力的にするための技術的な方策について、をそのまま記載しました。

改めて見返すと具体的な表題とあるため、現場施工の生産性向上について、など具体的な表題を自分で作成した方が良かったかもしれません。まあそのまま記載でも合格しているため、ここは重要な部分では無いのでしょう。

(2) 「気象変動」または「コンクリート分野の魅力低下」の現状とその原因(7~10行)

コンクリート分野ということで、コンクリート分野(≒建設業)全体を見たマクロ視点で魅力低下の現状とその原因を考えます。

用意していた文章から使えそう材料は、

- コンクリート(以下「Co」と略称)構造物の現場施工においては、現地にて組立、施工を行う現場合わせの生産体制や、ICT技術の導入の遅れ、少子化や若者の建設業離れ等に伴う技術者不足、労働力への依存度が高い労働集約型の生産体制が生産性向上の課題となっている。

上記材料をふまえた上で、実体験を交えて解答のベースを作成します。ここでは事前に用意していた文章から直接使える部分が少なく、自分の実体験を多めに入れます。

自分の考える現状

- 労働力への依存度が高い労働集約型の生産体制であり、生産性が低い

- 若者の建設業離れ、離職率の増加、職人の高齢化による人手不足

- 少子高齢化社会も相まって、この流れはさらに加速している

自分の考えるその原因

- その都度現地にて組立、施工を行う現場合わせが必要

- 他業界に比べICT技術の導入、DX化が遅れている

- きつい、汚い、危険の3Kが根付いている

- 長時間労働の蔓延化、休日が少ない

- 昔と比べ、IT業界など若者が建設業以上に魅力を感じる分野の仕事が増えた

上記ベースをふまえ、足し引き、アレンジしながら解答を作成しました。

(3) (2)をふまえた(1)におけるあなたの業務の現状と課題(7~10行)

あなたの業務ということで、現場代理人の立場でより具体的なミクロ視点で現状と課題を考えます。(2)の解答からもっと深堀りしていくイメージで、現状≒課題と判断しました。

用意していた文章から使えそうな材料は、

- 具体的には、鉄筋のプレハブ化、プレキャスト埋設型枠の使用、現場打ち擁壁、水路のプレキャスト化による鉄筋、型枠工の省力化や、鉄筋構造物での高流動Coの使用による充填作業の効率化の他、生コン情報の電子化や画像解析、AIを活用した品質管理等が挙げられる。

- 建設現場での作業は身体的負担も大きく、パワーアシストスーツによる現場作業の効率化も挙げられる。

- ドローンを活用した3次元測量、3次元設計データによるICT建設機械を自動制御した施工の実施、検査書類の省力化、ペーパーレス化等も挙げられる。

- プレキャスト製品は規格が標準化されておらず、製作費や運搬費にコストを要するため、現場打Coより不経済となる場合が多い。また、検討から設計、製造までに時間を要するため、工事発注後の動き出しでは工期に間に合わず現場打Coとする場合も多い。

- JIS規格のような統一的な規格の設定や、製品の安定供給によるコスト削減、工事発注前からのプレキャスト化検討を図っていくことが重要と考える。

- 土木構造物のCo打設はスランプ8cm以下を標準とするケースが多く、複雑な鉄筋構造物では充填作業が非効率となるため、流動性を高めたCoを積極的に採用していくことが重要である。

次の(4)の解答はここで問われている現状、課題に対する解決策を記載するため、そこに繋げる内容を意識しつつ上記材料をふまえた上で、実体験を交えて解答のベースを作成します。

自分の考える現状と課題

- ICT導入にはコストを要するため、小規模工事、中小企業では予算的に難しい場合が多い

- プレキャスト製品は規格が標準化されておらず、製作費や運搬費にコストを要するため、現場打Coより不経済となる場合が多い

- 現場打Coで発注されている構造物をプレキャスト化する場合、検討から設計、製造までに時間を要するため、工事発注後の動き出しでは工期に間に合わず現場打Coとする場合が多い

- 建設機械ではできない人力の力仕事がまだまだ多く、作業者の身体的負担が大きい

- 発注者により工事の検査基準、書類様式が異なり、要求される書類の量も増えている

- 土木構造物のCo打設はスランプ8cm以下を標準とするケースが多く、熟練した打設者も減っていることから、複雑な鉄筋構造物では充填作業が非効率となる

上記ベースをふまえ、足し引き、アレンジしながら解答を作成しました。

(4) 課題を解決するために、あなたがコンクリート主任技士としてなすべきと考える行動・活動(10~14行)

ここでは(3)で記載した現状、課題に対する解決策を中心に記載していきます。

あなたが~という部分が重要で、世界が~日本が~などと大それたことを記載する必要はありませんし、むしろマイナスになると思います。

また、現実を知らずに地図に残る仕事のやりがいを伝える、インフラ整備の大切さを発信するなどといったきれいごとは一発不合格になるとすら思っています笑。

ここは自分個人のブログのため、あえて断言しますが、建設業の魅力低下の根本は生産性が低いことに起因する低賃金、労働環境の悪さです。

建設業界の現実としっかり向き合い、地に足の着いた、自分の立場で出来ること、すべきことだけを記載していきます。

(3)と重複する部分が多いですが、用意していた文章から使えそう材料は、

- これらの課題の解決策として、Co構造物のプレハブ化やプレキャスト化による現場作業の省人化、省力化や、ICT技術の活用による資本集約型の生産体制への転換が挙げられる。

- 具体的には、鉄筋のプレハブ化、プレキャスト埋設型枠の使用、現場打ち擁壁、水路のプレキャスト化による鉄筋、型枠工の省力化や、鉄筋構造物での高流動Coの使用による充填作業の効率化の他、生コン情報の電子化や画像解析、AIを活用した品質管理等が挙げられる。

- 建設現場での作業は身体的負担も大きく、パワーアシストスーツによる現場作業の効率化も挙げられる。

- ドローンを活用した3次元測量、3次元設計データによるICT建設機械を自動制御した施工の実施、検査書類の省力化、ペーパーレス化

- 幅■m、高さ■m、延長■mの現場打ち函渠を上下2分割のBOXカルバートでプレキャスト化して施工した。これにより足場設置、高所での鉄筋、型枠組立作業、Co打設や養生、型枠脱型作業等現場打ちで発生する作業を無くし、当初■カ月を予定していた施工期間を■カ月半程度まで短縮することが出来た。また、継手については高い強度と伸びを有する高弾性シーリング材を使用することで、水密性、耐久性、耐震性を確保することが出来た。この事例により役所担当者にもプレキャスト化による生産性向上を理解頂き、次年度発注の継続工事はプレキャスト製品での発注となった。

- プレキャスト製品は規格が標準化されておらず、製作費や運搬費にコストを要するため、現場打Coより不経済となる場合が多い。また、検討から設計、製造までに時間を要するため、工事発注後の動き出しでは工期に間に合わず現場打Coとする場合も多い。

- JIS規格のような統一的な規格の設定や、製品の安定供給によるコスト削減、工事発注前からのプレキャスト化検討を図っていくことが重要と考える。

- 土木構造物のCo打設はスランプ8cm以下を標準とするケースが多く、複雑な鉄筋構造物では充填作業が非効率となるため、流動性を高めたCoを積極的に採用していくことが重要である。

(3)で記載した現状、課題に対する解決策を、上記材料をふまえた上で、実体験を交えて解答のベースを作成します。

なすべきと考える行動・活動

- 予算的にICT完全導入が難しい場合でも、工事写真、書類のデジタル管理、打ち合わせ時の連絡ツール使用、モバイル端末を使用した測量など、部分的なICT導入で作業の効率化を図る

- 現場でプレキャスト製品を積極的に活用するとともに、品質の安定、工期短縮などの実例を交えて設計コンサルタント、役所担当者へ働きかけ、可能な限りプレキャスト製品、規格品を使用した設計、発注を促す

- 現場にパワーアシストスーツを導入し、作業の効率化、作業者の負担軽減を行う

- 発注者と協議の上、流動性を高めたCoを積極的に採用しCo充填作業を効率化する

- 上記行動をふまえ、資本集約型の生産体制への転換を図る意識を持って日々努めていく

上記ベースをふまえ、足し引き、アレンジしながら解答を作成しました。

まとめ

コンクリート診断士の記事と同様に、自分が事前に作成した文章をそのまま記載して終わりではなく、それらを活用、アレンジして本番の解答を作成するまでの流れを書いてみました。

近年の出題内容からも分かる通り、記述は事前に3テーマの文章を作りこんでおくことで対応はできますが、かなりの確率で足し引き、アレンジ作業が必要となります。

他人が作成した文章だけをそのまま用意すると、足し引き、アレンジ作業が難しくなってしまうため、使える部分は使いつつ、必ず自分の実体験に基づいた内容で作成することをすすめます。

また、コンクリート主任技士の試験自体についての考察も別途記事にしたいと思っています。